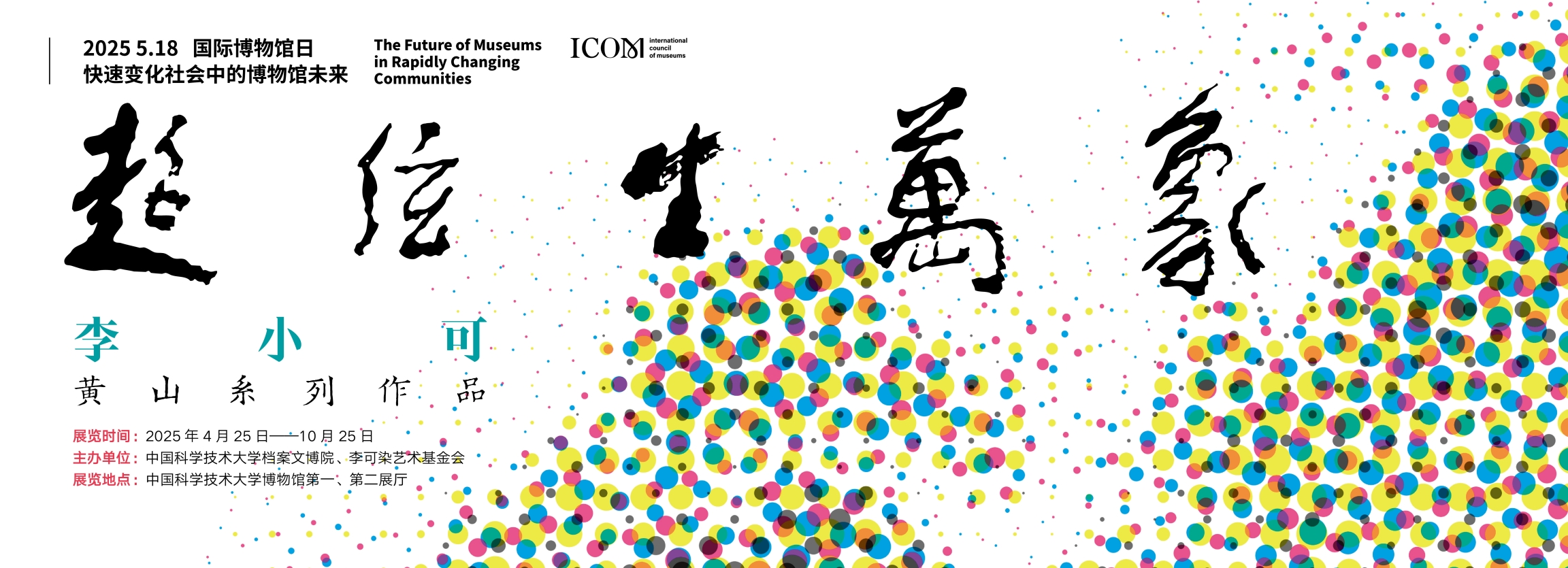

李小可黄山题材绘画展前言

陈履生

黄山,自古被誉为“天下第一奇山”的化身,其奇松、怪石、云海、温泉构成的四绝,不仅是中国山水画的精神图腾,更是一座横亘于传统与现代之间的艺术丰碑。从渐江的冷逸疏淡、梅清的奇幻诡谲,到黄宾虹的浑厚华滋,历代大师以笔墨重构黄山魂魄,形成了一座跨越时空的艺术高峰。而对李小可而言,黄山不仅是自然造化的馈赠,更是一场关乎文化使命与自我突破的修行。2008年,李小可受聘为黄山书画院院长,这一契机促使他重新审视黄山——既需直面历代经典的压力,又要在“李家山水”的脉络中开辟新境。

李小可的黄山系列,既非对景写生的简单再现,亦非程式化语言的机械复制,而是将自然观察与传统经验熔铸为个性化的视觉表达。他笔下的黄山,以“黑、整、密”为基调,强调山体的结构感与量感,这种处理方式既延续了李可染“千难一易”的创作精神——以积墨法层层叠加,塑造山体的雄浑之势,又融入了李小可对范宽等古代大师的研习成果。画面中,山峦如铁铸般沉凝,云气却暗藏流动之势,虚实相生间,黄山的气象从形似升华为神遇,既承载了传统山水的文化基因,又注入了现代人对自然崇高性的感知。

李小可的艺术生涯历经多重转折,从“北京系列”的市井情怀到“西藏系列”的圣洁苍茫,最终归于黄山题材,实则是其对水墨语言本体性探索的必然选择。早期“北京系列”中,他以线性语言构建老城屋顶的秩序之美,密集的线条与留白的雪景形成强烈对比,凸显了现代视觉经验与传统笔墨的碰撞。而黄山系列的创作,标志着他从“重表现”向“重传统”的深层回归,技法与观念随之发生显著演变。

黄山题材的创作,对李小可而言,是一场“戴着镣铐的舞蹈”。面对历代大师树立的标杆,他并未回避挑战,而是以“量感”与“结构”为突破口,在传统山水的宏大叙事中嵌入个性化的理解。李小可的黄山系列以“满构图”的表现形式,有别于传统山水的空灵意境。画面中,山体几乎占据全部空间,仅以云烟的流动留出“气眼”。这种处理方式虽显“密不透风”,却通过墨色的层次变化营造出深邃的空间感。

在他的《云山》中,李小可将“满构图”与多重皴擦相结合,山体以沉稳的墨色为主体,间以赭石、淡青等色调晕染,突出黄山岩壁的厚重与层叠。画面中心的山峰犹如铁铸般巍然耸立,上下左右的留白与云雾则暗示着空间的呼吸。松树错落分布于山间,既延续了黄山“奇松”在传统笔墨中的重要地位,又通过疏密变化强化了画面的节奏感。李小可在墨色之上施以细微的暖色调,以表现岩壁的肌理与日光的微妙折射,令山体呈现出层层递进的量感。观者既能感受到传统山水画的笔墨积染,也能捕捉到现代审美对色彩和结构的敏感运用。

李小可的作品始终保留着“李家山水”的厚重基因,却在细节处悄然蜕变。李可染的山水以“逆光法”凸显山体的轮廓,而李小可的黄山则弱化了光影对比,转而以墨色与设色的浓淡层次表现山石的阴阳向背。在《云山》中,焦墨的线条与湿染的色晕交织,山势因积墨的叠加而具有“质感”,云雾则在淡墨与空白的对比中显现出“灵动”。这种笔墨与色彩的交融,既源于对传统“以墨为主”法则的坚守,又隐含着现代语境下对自然崇高性的再发现。

因此,黄山题材在李小可的创作中,不仅是对古代笔墨程式的延续,更是对回应“程式”并赋予新意的一次实践。一方面,他承认传统所给予的压力和规范,使他必须回应前贤的笔墨高度;另一方面,他又以当代人的视觉经验和精神诉求在画面中开拓新径。尤其在色彩和墨韵的交叠处,李小可以更具层次感和空间感的构图,实现了“戴着镣铐”的舞步仍能舒展自如的效果。通过这种“量感”与“结构”的并行呈现,他在传统山水的宏大语境下,为黄山注入了属于当代的气息。

李小可的黄山系列不仅是其艺术生涯成熟期的象征,更是一种对中国画未来可能性的开放性提问。无论是《黄山归来不看岳》中那自下而上的层层递进,还是《黄山墨韵图》里那宽广而流动的空间感,都昭示着传统生命力在于不断被当代艺术家以敬畏与创新的双重姿态重新诠释。黄山,既是一座自然之山,又是文化与心灵之山;在这条传统的跑道上,李小可没有选择背离,而是在不断的探求与实践中,以全新的形式语言对话历史、回响时代。在这幅幅充满个性和厚重感的作品中,我们看到的不仅是对传统的传承,更是对未来中国画无限可能性的深情呼唤。